Kaki yang menapak, adalah salah

keindahan yang terengah memakna.

Mestinya aku terus menemanimu, Prof.

Aku tahu tangisan tanpa isak di wajahmu.

Aku memilih diam menyusuri pasir hangat

juga Krakatau yang terus berteriak: Enyah!

Tak bisa lagi kugandeng tanganmu, Prof.

Aku tak lagi tertawa dalam perjalanan pulang.

Saturday, August 25, 2018

Monday, August 20, 2018

Tentang Puisiku Sendiri: Langit Asta Tinggi

MELIHAT SUMENEP DARI LANGIT ASTA TINGGI

(Catatan

Proses Penulisan Puisi Langit Asta Tinggi)

Yuli Nugrahani*

Sumenep, 13 – 14 Agustus 2018

LANGIT ASTA TINGGI

Asta

Tinggi diratapi candra

menusuk daun-daun aren mendesakkan ingatan

pada teras perjumpaan

menusuk daun-daun aren mendesakkan ingatan

pada teras perjumpaan

pada

saat tubuhmu tubuhku lekat.

Walau raut hilang dalam malam

Walau raut hilang dalam malam

namun suara melantunkan irama berpagar

tanya.

"Pasirkah

hati Pancali, atau batu?"

Tanganku

adalah tanganmu menadah

kata tergelincir seperti hujan

seperti ujung-ujung awan

terguncang-guncang

kata tergelincir seperti hujan

seperti ujung-ujung awan

terguncang-guncang

perbedaan.

"Yudistirakah

suami Pancali, atau Pandawa?"

Bibirku

meregangkan cengkerama

bibirmu menangkapnya sepenuh daya.

Menyudahi perdebatan di pangkal cemara

melumuri prasasti-prasasti dengan kata.

bibirmu menangkapnya sepenuh daya.

Menyudahi perdebatan di pangkal cemara

melumuri prasasti-prasasti dengan kata.

Pasir adalah batu, batu adalah pasir.

Yudistira adalah Pandawa, Pandawa adalah Yudistira.

"Pancali

pongah di gelung rambut Krishna.”

Itu

adalah haknya, katamu.

Kami

memandang,

Kembali pada langit Asta Tinggi,

tanpa

penilaian

diam

dilipat senyuman.

Mei

2015

Latar Belakang

Puisi di atas ditulis dengan

ingatan pada suatu malam saat saya mendapatkan kesempatan penuh kegembiraan

bisa ‘nongkrong’ bareng dengan orang-orang muda Sumenep di salah satu teras

Asta Tinggi pada tahun 2014. Tempat kami duduk itu cukup tinggi. Juga cukup

sepi, walau ada beberapa kali rombongan datang untuk ziarah, tapi tak sebanyak

di tempat lain di kawasan Asta Tinggi.

Suasana yang tenang menentramkan

padahal saya sedang bersama orang-orang yang baru pertama kali saya jumpai,

sekelompok orang muda dalam Komunitas Kampoeng Jerami. Bulan sedang terang

walau saya lupa apakah saat itu purnama atau tidak. Duduk saja di teras itu

memandang ke atas, di mana bulan sendirian bermain di antara ranting-ranting,

atau memandang ke bawah di mana ada kemerlap-kemerlip lampu-lampu tak terhitung

dari area perkampungan, membawa keasyikan sendiri. Tentu saja, karena saya

bersama dengan ‘segerombolan’ penyuka puisi, malam itu kami lewatkan dengan

membaca puisi dari Hujan Kampoeng Jerami secara bergantian. Buku itu akan kami

luncurkan keesokan harinya di suatu tempat di Sumenep.

Obrolan ringan, duduk santai,

tiduran bebas di lantai teras, dan beberapa aktifitas yang bagi orang lain

tidak tampak penting, menjadi bagian menarik. Lebih menarik lagi karena

dilakukan di salah satu teras Asta Tinggi, makam para raja Sumenep beberapa

generasi.

Asta Tinggi menurut

Wikipedia

Asta Tinggi adalah kawasan

pemakaman khusus para Pembesar/Raja/Kerabat Raja yang teletak di kawasan

dataran tinggi bukit Kebon Agung Sumenep. Dalam Bahasa

Madura, Asta Tinggi disebut juga

sebagai Asta Rajâ yang bermakna makam para Pangradjâ (pembesar kerajaan) yang merupakan asta/makam

para raja, anak keturunan beserta kerabat-kerabatnya yang dibangun sekitar

tahun 1750 M. Kawasan pemakaman ini direncanakan

awalnya oleh Panembahan Somala dan dilanjutkan pelaksanaanya oleh Sultan

Abdurrahman Pakunataningrat I dan Panembahan Natakusuma II

Asta Tinggi

memiliki 7 kawasan, yaitu:

1. Kawasan

Asta Induk, terdiri dari :

·

Kubah Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I,

·

Kubah Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro ( Bendoro

Saod ),

·

Kubah Kanjeng Tumenggung Ario Cokronegoro III (

Pangeran Akhmad atau Pangeran Djimat ), yang kubahnya tersebut berasal dari

Pendopo Kraton Pangeran Lor/Wetan,

·

Pangeran Pulang Djiwo yang kubahnya tersebut juga

berasal dari Kraton Pangeran Lor/Wetan,

·

Pemakaman Istri-istri serta selir Raja-Raja Sumenep,

2. Kawasan

Makam Ki Sawunggaling Konon diceritakan bahwa K. Saonggaling adalah

pembela Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro (Bendoro Moh. Saod)

pada saat terjadinya upaya kudeta/perebutan kekuasaan oleh Patih Purwonegoro),

3. Kawasan

Makam Patih Mangun,

4. Kawasan

Makam Kanjeng Kai/Raden Adipati Suroadimenggolo Bupati Semarang

(mertua Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I),

5. Kawasan

makam Raden Adipati Pringgoloyo / Moh. Saleh, di mana dia tersebut pada

masa hidupnya menjabat sebagai Patih pada

Pemerintahan Panembahan Somala dan Sultan

Abdurrahman Pakunataningrat I,

6. Kawasan

Makam Raden Tjakra Sudibyo, Patih Pensiun Sumenep,

7. Kawasan

Makam Raden Wongsokoesomo.

Arsitektur Makam

dalam kompleks ini sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa kebudayaan yang

berkembang pada masa Hindu. Hal tersebut dapat dilihat dari penataan kompleks

makam dan beberapa batu nisan yang cenderung berkembang pada masa awal Islam

berkembang di tanah Jawa dan Madura. Selain itu pengaruh-pengaruh dari

kebudayaan Tiongkok terdapat pada beberapa ukiran yang berada pada kubah makam

Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro, makam Kanjeng Tumenggung Ario Cokronegoro

III dan makam Pangeran Pulang Djiwo.

Selain itu pengaruh Arsitektur Eropa mendominasi

bangunan kubah makam Sultan Abdurrhaman Pakunataningrat I dan Makam Patih

Mangun yang ada di luar Asta induk. Dalam kawasan kubah makam Sultan

Abdurrahman Pakunataningrat I, Seluruh bangunannya dipengaruhi gaya arsitektur

klasik, kolom-kolom ionik masih dipakai dibeberapa tempat termasuk juga pada

Kubah Makamnya.

Kawasan ini sangat

indah. Suatu upaya pengeboman kawasan Asta Tinggi pernah dilakukan oleh tentara

penjajah (disebutkan dalam buku Perjalanan dari Soengenep ka Batawi,

karya Raden Sastro Soebrata terbitan Balai Pustaka tahun 1920). Hal itu

terjadi karena tentara Inggris mengira bahwa bangunan tersebut adalah istana

kerajaan (karena indahnya), pusat kekuasaan Sumenep. Namun, upaya pengeboman

tersebut tidak sampai menghancurkan Asta Tinggi karena jatuh di luar kawasan,

sehingga tempat ini tetap indah dan terjaga sampai sekarang.

Asta Tinggi sebagai Tempat Memandang

Saya beruntung mengalami peristiwa indah di kawasan

‘pekuburan’ indah itu. Secara fisik, ketika saya ada di sana, saya

sungguh-sungguh mendapat tempat untuk memandang keindahan ke atas maupun ke

bawah. Bulan yang terang (saya mengabadikannya dalam foto) sangat nyata, seolah

sangat dekat. Juga lampu-lampu dari rumah-rumah di perkampungan (kota?) yang

mewujud sebagai lampu hias.

Secara fisik, Asta Tinggi sebagai

tempat memandang keindahan baru saya alami sekali itu, belum terulang lagi

walau setelah itu saya pernah berkunjung ke Sumenep. Dan tentu saja yang bisa

saya pandang waktu sangatlah terbatas karena kami nyaris tidak pindah tempat.

Hanya satu sisi, dan juga hanya satu waktu (beberapa jam pada malam hari).

Namun secara nonfisik, Asta Tinggi menjadi tempat saya

memandang banyak hal indah yang kemudian hadir dalam pengalaman pikir dan rasa

saya. Puisi di atas hanyalah salah satu catatan yang mengekalkan ingatan

tersebut. Asta Tinggi sebagai makam

adalah arah dari hidup semua makluk. Asta Tinggi sebagai keindahan adalah proses hidup itu sendiri, mulai dari awal hingga

akhir.

Dalam puisi Langit Asta Tinggi, saya meletakkan makam dan

keindahan sebagai setting tempat dan waktu untuk puisi itu.

“Asta Tinggi diratapi candra”

Kawasan pemakaman itu pada saat malam (candra=bulan,

hanya terlihat pada malam hari.). Setting itu harus dibuat untuk mengawali

karena tempat dan waktulah yang membungkus seluruh ‘percakapan’ pada puisi

tersebut. Asta Tinggi menjadi penting karena perpaduan dua hal itu: makam dan

keindahan. Satu kata yang bisa dimaknai dengan mengerikan namun tak terelakkan,

sedang kata lain bisa dimaknai dengan segala hal menggembirakan yang juga tak

terelakkan, spontan setuju saat berada di Asta Tinggi.

Puisi tersebut saya pisahkan menjadi

dua bagian yang saling bertautan. Bagian pertama adalah bait-bait yang terdiri

dari beberapa baris, saya tandai dengan huruf tegak biasa. Bagian kedua adalah

bait-bait yang terdiri dari satu baris, dengan tanda huruf italic, dalam tanda kutip sebagai kalimat langsung.

Bagian

pertama itulah yang meletakkan ‘saya’ pada Asta Tinggi terus-menerus. Saya tidak

melupakan keberadaan Asta Tinggi sebagai makam walau saya tak menyebutnya

demikian dalam puisi ini. Saya menyebut Asta Tinggi sebagai ‘teras perjumpaan’.

Ini adalah perjumpaan dari dua (atau lebih) sosok yang berbeda namun tidak

berbeda. Perjumpaan yang berisi diskusi, dengan ‘berpagar tanya’.

Ini

saya gunakan untuk mengatakan munculnya banyak perdebatan tak berujung di

Indonesia yang sebenarnya sama cara pikirnya, ketika dikatakan oleh orang yang

berbeda menjadi pertengkaran yang tajam.

Asta

Tinggi diratapi candra

menusuk daun-daun aren mendesakkan ingatan

pada teras perjumpaan

menusuk daun-daun aren mendesakkan ingatan

pada teras perjumpaan

pada

saat tubuhmu tubuhku lekat.

Walau raut hilang dalam malam

Walau raut hilang dalam malam

namun suara melantunkan irama berpagar

tanya.

"Pasirkah

hati Pancali, atau batu?"

Pasir

dan batu, asalnya sama dari bumi, komponen pembentuknya mirip. Yang menjadi

pembeda adalah ukurannya. Pasir lebih kecil, bisa kasat mata ketika jumlahnya

banyak. Pada volume yang lebih besar, batu menjadi wujudnya.

Tanganku

adalah tanganmu menadah

kata tergelincir seperti hujan

seperti ujung-ujung awan

terguncang-guncang

kata tergelincir seperti hujan

seperti ujung-ujung awan

terguncang-guncang

perbedaan.

"Yudistirakah

suami Pancali, atau Pandawa?"

Bait

berikutnya ini membuat debat itu semakin nyata. Yudistira adalah suami Pancali

(Drupadi). Versi ini yang dikembangkan di tempat kita. Namun di India sana,

Pandawa kelima-limanya adalah suami Drupadi. Bagaimana kita bisa memperdebatkan

‘versi’?

Bibirku

meregangkan cengkerama

bibirmu menangkapnya sepenuh daya.

Menyudahi perdebatan di pangkal cemara

melumuri prasasti-prasasti dengan kata.

bibirmu menangkapnya sepenuh daya.

Menyudahi perdebatan di pangkal cemara

melumuri prasasti-prasasti dengan kata.

Pasir adalah batu, batu adalah pasir.

Yudistira adalah Pandawa, Pandawa adalah Yudistira.

"Pancali

pongah di gelung rambut Krishna.”

Di

situlah kemudian kesadaran dan kepasrahan muncul. Tak ada masalah entah pasir

atau batu, juga Yudistira atau Pandawa, atau juga kalau diletakkan dalam

konteks lain, tak masalah jika menjadi kecil atau besar, sedikit atau banyak,

dengan nama apa pun. Dulu saya menyebutnya sebagai titik maklum. Dengan begitu

semua ada di tempat yang tepat bahkan ketika kita melihat seseorang memiliki

kesombongan karena keberuntungan hidupnya. Pancali/Drupadi boleh sombong/pongah

karena memang dia terikat dalam gelung helaian rambut Krishna, Sang Mahadewa.

Itu

adalah haknya, katamu.

Kami

memandang,

Kembali pada langit Asta Tinggi,

tanpa

penilaian

diam

dilipat senyuman.

Dengan kesadaran dan kepasrahan

seperti itulah, Asta Tinggi sebagai makam dan keindahan akan abadi dalam

berbagai perjalanan. Menjadi tempat kembali ketika hal-hal detil menjadi

diskusi atau debat. Dan ketika sampai pada ‘titik maklum’ di mana tak ada benar

salah, jahat baik, hitam putih dan sebagainya, diam bukan menjadi kerisauan,

tapi seperti rasa yang saya alami saat di Asta Tinggi, tenang yang

menentramkan, yang nyaman, yang begitu sederhana sehingga mudah dilipat

dalam/sebagai/oleh senyuman.

Unsur-unsur dalam Puisi Ini

1.

Tema

dan Pokok pikiran

Tema

puisi ini adalah perbedaan pendapat. Lalu saya mengambil pokok pikiran tentang

dua (atau lebih orang) yang bercakap di Asta Tinggi, berdebat tentang sesuatu

yang jauh (namun dekat) yaitu ‘manusia Pancali”.

2.

Rasa

Inilah

bagian dari yang tak bisa lepas dari penyair. Dia mempunyai rasa yang muncul

dari hati tentang tema yang sudah dipikirkan (atau dialami, atau dirasakan,

atau diperbincangkan, atau dibaca dsb). Gembira, sedih, marah, bingung, galau,

murung, kecewa dan sebagainya. Ada banyak ragam rasa. Dalam puisi di atas ini,

rasa utama saya adalah tanda tanya lalu menjadi ‘pasrah’. Terhadap perbedaan,

terhadap cara pandangnya, juga keterlanjutannya.

3.

Nada

Rasa

itulah yang kemudian menentukan nada dari puisi itu. Jika dia gembira, maka

optimis yang muncul. Jika sedih, dia akan menunjukkan alasan-alasan kesedihan.

Jika dia marah, nada proteslah yang akan muncul. Dan sebagainya. Ketika pasrah

menjadi rasa utama, nada yang muncul adalah ‘datar’, biasa, tenang.

4.

Tujuan/pesan

Yang

terakhir, adalah pikiran bahwa puisi ini telah dan akan dibaca oleh seseorang.

Mungkin juga pembacanya adalah saya sendiri pada waktu dan tempat yang berbeda.

Di situlah akan muncul tujuan atau pesan dari puisi itu. Bisa ditangkap

berbeda-beda, tapi penulis selalu mengharapkan pesan itu tersampaikan pada

pembacanya. Saya ingin: setiap pembaca puisi ini meneliti lagi point yang

dipertentangkan olehnya ketika berdebat dengan orang lain atau dirinya sendiri.

Jangan-jangan sebenarnya hanya beda ukuran, beda versi, padahal hakikatnya

sama. Kemudian menerima seluruh proses itu dalam senyuman.

Penutup

Mengambil setting Asta Tinggi untuk puisi ini bukanlah

sebagai gaya-gayaan, pamer bahwa: Ini nih saya orang Lampung pernah ke Sumenep.

Tidak. Asta Tinggi adalah makam yang indah (yang pernah dikira sebagai Istana

sehingga berisiko jadi sasaran bom!). Bukan hanya keindahan bangunannya yang

menarik orang-orang untuk datang berziarah. Tapi ‘isi’ dari makam ini. Tentulah

isi yang dimaksud bukan soal tulang belulang dari jenazah yang pernah

dimakamkan di sini, tapi dari sinilah sejarah Sumenep juga Roh Semangat Sumenep

menjadi lengkap ketika dipaparkan dari generasi ke generasi.

Ke dua, saya akan terus mengingat Sumenep karena saya

pernah ke Asta Tinggi pada kesempatan pertama saya datang ke kota ini. Mungkin

saya masih nol soal pengetahuan tentang Sumenep, sosial budaya, seni, ekonomi

dan sebagainya. Tapi melalui Asta Tinggi saya mengenal harga diri Sumenep yang

tegak dengan segala dinamika hidupnya, menyimpan perkembangan-perkembangan

kekayaan budaya yang tak mungkin dihentikan. Hal-hal seperti ini sudah

dibuktikan oleh komunitas-komunitas seni dan budaya yang berkembang di Sumenep.

Hal-hal lain akan saya tambahkan nanti, tentu segala hal

akan memuai nanti seturut pemahaman yang bisa saya dapatkan. Terimakasih.

* Cerpenis dan penyair dari

Lampung

Bukunya yang pernah terbit antara lain:

Kumpulan Puisi Pembatas Buku, Kumpulan Cerpen Daun-daun Hitam, Kumpulan Puisi

Sampai Aku Lupa, Kumpulan Cerpen Salah Satu Cabang Cemara, Cerita Rakyat Sultan

Domas Pemimpin yang Sakti dan Baik Hati.

Friday, August 17, 2018

Hari Refleksi, Bukan Hanya untuk Kemerdekaan RI

Sesampai di Lampung, malam, setelah perjalanan panjang mulai dari 9 Agustus 2018 kurayakan dengan hening bersama catatanku. Aku akan share point-point supaya aku ingat perjalanan indah ini:

9 Agustus, memproses Visa Schengen di Kuningan City. Semuanya lancar. Dataku masih tersimpan di kedutaan Italy jadi aku yakin akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang kuharapkan. Sore aku kontak Siska untuk menemaniku makan di Stasiun Gambir sebelum aku lanjut ke Surabaya.

10 Agustus, aku sampai di Surabaya sangat pagi, langsung ke Wisma Tamu milik Kemenag Propinsi Jatim. Sampai 12 Agustus aku akan mengikuti pertemuan tahunan FPBN. Agak lemes karena beberapa hal tapi aku senang bisa melewati agenda penting ini. Agak resah karena beberapa hal termasuk tentang Lombok yang usai gempa.

12 Agustus, mencegat bis Madura di simpang Kenjeran. Penuh sesak. Untungnya ada satu kursi kosong yang bisa kududuki untuk menuju Sumenep. Satu hal yang menarik dalam perjalanan ini, di belakangku duduk seorang bapak dengan anak kecil. Bapak itu sepanjang jalan 'nembang' dengan santai, jernih, dalam bahasa Madura dan sesekali diseling dengan obrolan dengan anak kecilnya.

13 Agustus, bersama Komunitas Kampoeng Jerami memberikan pelatihan menulis cerpen untuk beberapa komunitas yang hadir di Pendowo lama kewedanan Sumenep. Aku selalu gembira bersama dengan kelompok ini, apalagi di Madura, Sumenep, salah satu tempat favoritku di dunia. Terlebih aku sudah dicharge oleh Pantai Kapedi yang 'senyap' dan 'mesra'.

14 Agustus, masih lanjutan pelatihan. Kali ini ditambah dengan kue tart ultah KKJ, jamu Madura, dan perjalanan di antara kembang tembakau yang cantik.

15 Agustus, perjalanan Surabaya yang harusnya bisa lebih pendek kalau aku cukup yakin dengan beberapa hal yang tak bisa kupastikan, bahkan hingga kini. Lalu Kediri yang selalu menarikku sebagai anak-kanak-sanak.

17 Agustus, Nganjuk-Yogyakarta-Lampung. Semuanya lengkap. Pikiran yang penuh, hati yang penuh, pikiran yang kosong, hati yang kosonggg.... Merdeka!

9 Agustus, memproses Visa Schengen di Kuningan City. Semuanya lancar. Dataku masih tersimpan di kedutaan Italy jadi aku yakin akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang kuharapkan. Sore aku kontak Siska untuk menemaniku makan di Stasiun Gambir sebelum aku lanjut ke Surabaya.

10 Agustus, aku sampai di Surabaya sangat pagi, langsung ke Wisma Tamu milik Kemenag Propinsi Jatim. Sampai 12 Agustus aku akan mengikuti pertemuan tahunan FPBN. Agak lemes karena beberapa hal tapi aku senang bisa melewati agenda penting ini. Agak resah karena beberapa hal termasuk tentang Lombok yang usai gempa.

12 Agustus, mencegat bis Madura di simpang Kenjeran. Penuh sesak. Untungnya ada satu kursi kosong yang bisa kududuki untuk menuju Sumenep. Satu hal yang menarik dalam perjalanan ini, di belakangku duduk seorang bapak dengan anak kecil. Bapak itu sepanjang jalan 'nembang' dengan santai, jernih, dalam bahasa Madura dan sesekali diseling dengan obrolan dengan anak kecilnya.

13 Agustus, bersama Komunitas Kampoeng Jerami memberikan pelatihan menulis cerpen untuk beberapa komunitas yang hadir di Pendowo lama kewedanan Sumenep. Aku selalu gembira bersama dengan kelompok ini, apalagi di Madura, Sumenep, salah satu tempat favoritku di dunia. Terlebih aku sudah dicharge oleh Pantai Kapedi yang 'senyap' dan 'mesra'.

14 Agustus, masih lanjutan pelatihan. Kali ini ditambah dengan kue tart ultah KKJ, jamu Madura, dan perjalanan di antara kembang tembakau yang cantik.

15 Agustus, perjalanan Surabaya yang harusnya bisa lebih pendek kalau aku cukup yakin dengan beberapa hal yang tak bisa kupastikan, bahkan hingga kini. Lalu Kediri yang selalu menarikku sebagai anak-kanak-sanak.

17 Agustus, Nganjuk-Yogyakarta-Lampung. Semuanya lengkap. Pikiran yang penuh, hati yang penuh, pikiran yang kosong, hati yang kosonggg.... Merdeka!

Friday, July 27, 2018

Kejadian Mistis di Kamar Mandi Depan. Jeng... Jenggg...

Setelah mandi kemarin sore, aku berbaring di dekat Bernard yang sedang asyik dengan game hpnya. Meluruskan pinggang pegel. Aku ambil buku dan mulai membaca lagi Perempuan Penunggang Harimau, sampai di halaman 403, tentang kematian Sekeghumong. Iseng aku nowel Bernard:

"Nard, pernah mengalami peristiwa mistis ndak?"

"Pernah." Matanya tak beralih dari layar HP. Aku langsung meletakkan buku, dan serius ingin mendengarnya.

"Di mana?"

"Di rumah ini. Di kamar mandi depan." Rumahku punya dua kamar mandi yang berdampingan. Kamar mandi yang pertama menghadap ke ruang depan, kami biasa sebut sebagai kamar mandi depan.

"Ohya? Seperti apa kejadiannya?"

Dia ini tetep memandang hpnya sambil pencet-pencet main game. "Waktu itu aku masuk kamar mandi, bu, terus pup. Banyak tahinya karena sakit perut banget. Nah, waktu menekan tombol flush, tiba-tiba... tahinya ilang! Menghilang begitu saja."

Aku melotot. Yaelah. Kurang ajar nih anak. Kujedut pake buku tebalnya Dhoni. Huh. Dasar. Ngerjain ibunya. Udah gitu wajahnya tetep serius di hp lhooo....

"Nard, pernah mengalami peristiwa mistis ndak?"

"Pernah." Matanya tak beralih dari layar HP. Aku langsung meletakkan buku, dan serius ingin mendengarnya.

"Di mana?"

"Di rumah ini. Di kamar mandi depan." Rumahku punya dua kamar mandi yang berdampingan. Kamar mandi yang pertama menghadap ke ruang depan, kami biasa sebut sebagai kamar mandi depan.

"Ohya? Seperti apa kejadiannya?"

Dia ini tetep memandang hpnya sambil pencet-pencet main game. "Waktu itu aku masuk kamar mandi, bu, terus pup. Banyak tahinya karena sakit perut banget. Nah, waktu menekan tombol flush, tiba-tiba... tahinya ilang! Menghilang begitu saja."

Aku melotot. Yaelah. Kurang ajar nih anak. Kujedut pake buku tebalnya Dhoni. Huh. Dasar. Ngerjain ibunya. Udah gitu wajahnya tetep serius di hp lhooo....

Thursday, July 26, 2018

Pekerjaan Luar Biasa

Ini pekerjaan apa cobaaa? Butuh ketelitian, ndak usah cepat-cepat, pokoke jadi.

Pekerjaan yang tak biasa, yang luar biasa.

Coba tebak: Apa yang sedang kubuat tuh?

Pekerjaan yang tak biasa, yang luar biasa.

Coba tebak: Apa yang sedang kubuat tuh?

Thursday, July 05, 2018

Putus Saja!

Beberapa perjalanan kutunda dulu penulisannya. Ndak mood. Lebih baik kutuliskan yang masih segar baru kualami dan aku tak mau lupa.

Kemarin aku pulang kantor dijemput Albert. Mumpung diboncengin, aku minta dia mampir ke Aladin untuk mencari gelas jelly dan sendoknya. Setelah itu dia bilang bahwa jam 16.30 harus ke Moka untuk ambil HPnya yang sedang diservis. Okey. Karena masih ada waktu sejam lebih maka kami menunggu di Mi Godhog Pak Karso.

Setelah bla bla bla segala urusan Albert selesai (hihihi males nulisnya. urusan-urusan ribet yang bikin ndak sabar), kami pulang. Diboncengi Albert tuh agak serem karena motor bisonnya sangat tinggi. Kalau naik pun aku harus minta dia miring ke kiri. Kalau tidak, aku sulit untuk naik. Serem-serem sedap karena apa yang menurutku ngebut, menurut Albert tidak. Huh. Bahkan dia bisa-bisanya lewat pinggir jalan yang sempit biar ndak kejebak macet Unila, padahal motornya kan segede itu. Oalah.

Nah, point dari judulku itu muncul di puteran balik dekat rumah. Motornya tiba-tiba mogok pas tengah jalah! Aku menahan diri tidak teriak walau aku panik banget. Si Albert dengan tenang mendorong motor pakai kakinya dengan kami masih di sadel motor! Itu kan berat! Dan jalan ramai. Oalah. Beberapa mobil mengklakson dengan heboh. Aku tutup mulutku jangan koment, hanya mencengkeram pinggangnya.

"Kok iso lho Bert."

"Habis bensin kayaknya, bu."

"Yang bener saja. Masa ndak dicek dulu tadi2. Lagian tuh penandanya kan kau bisa lihat."

Dia nyengir saja. Minta HPku untuk nyenterin tangki bahan bakar. "Masih bisa kok."

Dia nyoba ngeslah motornya beberapa kali, hidup, dan memiringkan motor supaya aku naik.

"Untung sama ibu. Kalau sama pacarmu, pasti ngamuk dia."

"Kalau dia marah karena soal sepele gini ya putusin saja."

"Enak aja kau ngomong main putus."

"Lha kalau untuk urusan gini saja dia ndak sabar, dia pasti ndak oke untuk jalan bareng hidup bareng."

"Masaaa?" Halah.

"Iyalah."

Dia santai saja lalu membelok ke SPBU dekat rumah. Aku bilang untuk ngasih sepuluh ribu untuk bensinnya. "Kukira isi full. Ih ibu mah. Cuma sepuluh ribu."

Terpaksa kujegug kepalanya lalu kuangsurkan 20 ribu padanya. Nooo...kutambahin.

Dalam perjalanan pulang aku mikir-mikir pikiran Albert soal putus. Hmmm...

Kemarin aku pulang kantor dijemput Albert. Mumpung diboncengin, aku minta dia mampir ke Aladin untuk mencari gelas jelly dan sendoknya. Setelah itu dia bilang bahwa jam 16.30 harus ke Moka untuk ambil HPnya yang sedang diservis. Okey. Karena masih ada waktu sejam lebih maka kami menunggu di Mi Godhog Pak Karso.

Setelah bla bla bla segala urusan Albert selesai (hihihi males nulisnya. urusan-urusan ribet yang bikin ndak sabar), kami pulang. Diboncengi Albert tuh agak serem karena motor bisonnya sangat tinggi. Kalau naik pun aku harus minta dia miring ke kiri. Kalau tidak, aku sulit untuk naik. Serem-serem sedap karena apa yang menurutku ngebut, menurut Albert tidak. Huh. Bahkan dia bisa-bisanya lewat pinggir jalan yang sempit biar ndak kejebak macet Unila, padahal motornya kan segede itu. Oalah.

Nah, point dari judulku itu muncul di puteran balik dekat rumah. Motornya tiba-tiba mogok pas tengah jalah! Aku menahan diri tidak teriak walau aku panik banget. Si Albert dengan tenang mendorong motor pakai kakinya dengan kami masih di sadel motor! Itu kan berat! Dan jalan ramai. Oalah. Beberapa mobil mengklakson dengan heboh. Aku tutup mulutku jangan koment, hanya mencengkeram pinggangnya.

"Kok iso lho Bert."

"Habis bensin kayaknya, bu."

"Yang bener saja. Masa ndak dicek dulu tadi2. Lagian tuh penandanya kan kau bisa lihat."

Dia nyengir saja. Minta HPku untuk nyenterin tangki bahan bakar. "Masih bisa kok."

Dia nyoba ngeslah motornya beberapa kali, hidup, dan memiringkan motor supaya aku naik.

"Untung sama ibu. Kalau sama pacarmu, pasti ngamuk dia."

"Kalau dia marah karena soal sepele gini ya putusin saja."

"Enak aja kau ngomong main putus."

"Lha kalau untuk urusan gini saja dia ndak sabar, dia pasti ndak oke untuk jalan bareng hidup bareng."

"Masaaa?" Halah.

"Iyalah."

Dia santai saja lalu membelok ke SPBU dekat rumah. Aku bilang untuk ngasih sepuluh ribu untuk bensinnya. "Kukira isi full. Ih ibu mah. Cuma sepuluh ribu."

Terpaksa kujegug kepalanya lalu kuangsurkan 20 ribu padanya. Nooo...kutambahin.

Dalam perjalanan pulang aku mikir-mikir pikiran Albert soal putus. Hmmm...

Monday, May 28, 2018

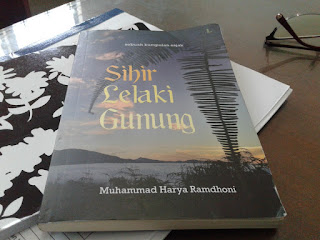

Muhammad Harya Ramdhoni: Nyekar lewat Sihir Lelaki Gunung

Judul buku: Sihir Lelaki Gunung; sebuah kumpulan sajak

Penulis: Muhammad Harya Ramdhoni

Desain Cover: Sunlie Thomas Alexander

Foto Cover: Eka Fendiaspara

Tata Letak: Ladang Art Studio

Penerbit: Ladang Publishing, Yogyakarta

Cetakan pertama: 2018

Isi: xii+118 halaman

Ukuran: 13X19 cm

ISBN: 978-602-1158-23-4

Buku ini aku terima dari penulisnya beberapa bulan yang lalu. Maafkanlah, buku ini sampai lecek kubawa ke mana-mana. Dan tragisnya tak juga kubaca satu puisi pun yang ada dalam buku ini. Lihat sampulnya yang sampai tergores-gores, karena kubawa ke Tanjungpinang, Batam, Padang, lalu terakhir kemarin Malang dan Surabaya. Duhai, saat menunggu pesawat yang membawaku ke Lampung itulah kubuka secara acak buku ini sampai pada halaman 51:

NYEKAR

: Mbah Kung R. Soetanto

Mbah Putri DRA. Koemini Ismari

sepenggal waktu membawa diri menuju tempat bermula. sebuah kota di bengawan dan kisah dua makam tak terukir dari batu pualam berwarna jingga. di sana terbaring jasad kakeknda dan nenekda. setia menimang diri dalam hening, dalam cinta tulus tak terbayar. "aku menjengukmu mbah kakung, mbah putri," kata lelaki muda dengan suasana hati gembira namun takzim. disimpan baik-baik tangisnya, mengingat kasih sayang dan kemanjaan kala balita. namun air matanya akhirnya titik. saat sadar jasad keduanya telah lama tergelar di dalam tanah. tiga puluh tahun bukan sebentar. sementara lelaki muda hanya punya segenggam doa. di sore hari seiring ia bergumam lirih,"selamat petang, solo. aku kekal mencintamu."

Solo, Jawa Tengah & Bangi, Malaysia, 4 & 17 Januari 2014

Aku masih mengulang-ulang puisi ini sampai siang ini saat aku menuliskannya di blog ini. Puisi, hmmm... sebenarnya aku tergelitik ketika menyebut tulisan ini sebagai puisi. Ini kayak bukan puisi. Sepertinya aku bisa menyebutnya juga sebagai prosa. Pertama-tama, lihat caranya menuliskannya. Dhoni tidak membuat bait-bait sajak. Dia menuliskannya dalam satu alenia panjang terdiri dari 12 kalimat. Sebagian di antaranya kalimat lengkap, memiliki subyek, predikat, obyek dan keterangan. Sebagian yang lain dia abaikan subyeknya, atau predikatnya.

Pun aku bisa melihat setting waktu dan tempat. Juga sebuah alur yang memberikan gambaran sebuah kisah. Judulnya sih Jawa banget: Nyekar. Berasal dari kata sekar. Menabur sekar di makam. Artinya mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Dan Dhoni menyebut dua orang yang dikunjunginya: Mbah Kakung R. Soetanto dan Mbah Putri DRA. Koemini Ismari. Dua orang dekatnya itu dikenangnya dalam Nyekar-nya.

Mengapa puisi ini langsung nanjap di hatiku saat aku membacanya di Bandara Juanda? Karena beberapa saat setelah rapatku di Malang, aku sempat mampir di Kediri, rumah bapak ibuku. Memang aku tidak ada waktu untuk nyekar ke makam mbah kakung dan putriku, tapi setiap datang ke rumah Kediri, wajah ibu dan seluruh rumah spontan membawaku pada mbah kakung dan putriku. Terlebih secara khusus saat aku ada di ruang makan, aku mengamati beberapa jenak foto keluarga: Mbah Kung dan Putri, lima anaknya termasuk ibuku saat masih berusia sekitar 7 tahun (sayang aku ndak motret foto jadul itu). Aku pun jadi merasa sangat rindu kembali pada Kediri, pada Kung dan Uti, juga seluruh kenangan bersama mereka saat aku masih kecil. Dan kurang ajarnya, jika rindu macam gitu, hidungku ini selalu jadi tombak cucukan. Jadi kecium-cium makanan-makanan masa lalu. Botok luntas yang pedes dimakan pakai peyek teri. Sambel pecel yang disiramkan pada nasi dan sayuran, dimakan saat masih nasi hangat dengan lauk kerupuk. Rujak cingur yang kenal warna hitam. Duhhh.... kurang ajar sungguh buku ini.

Iya sih, ingatan yang muncul akibat Nyekar ini memang bukan hening seperti Dhoni menuliskan penutupnya: Selamat petang, solo. aku kekal mencintamu. Disertai doa dan air mata. Puisi ini memunculkan 'aroma' kerinduanku yang memang didominasi hidung lalu berangsur ke lidah. Makanan-makanan yang pernah kukecap bersama Kung dan Uti-ku. Dan kalau sudah dua indera ini berkolaborasi, duhhh...

Siang ini aku mengulang-ulang lagi puisi 12 kalimat ini. Lalu secara cepat aku memindai lembar-lembar Sihir Lelaki Gunung. Dhoni memang sedang menuliskan dirinya! Lihat puisi-puisi dalam buku ini. Dia memisahkannya menjadi bagian-bagian: Sakala Baka, Isana dan Mataram, Kenangan yang Tersembunyi, dan Tentang Hidup. Lampung dan Jawa dia padukan dalam buku ini. Dua jalur leluhurnya itu dia lukiskan dalam kalimat-kalimat. Tentang Sakala Baka: "Tempat kebaikan dan kejahatan berseteru selama ribuan tahun." Tentang Isana dan Mataram: "Jalan keris dan berkubang darang adalah istiadat mereka!" Tentang Kenangan yang Tersembunyi: "Tak semua insan sanggup menyimpan dengan tenang setiap penggal kenangan." Dan Tentang Hidup... Ahaiii... Dhoni mengambilnya dari Gie: "Nasib terbaik adalaht idak pernah dilahirkan."

Dhoni tidak mampu menggambarkan seluruhnya tentang leluhur dan hidupnya, tapi tulisan-tulisan yang dia sebut sebagai puisi dalam buku ini menjadi upayanya untuk menghormati kehidupan, generasi sebelum dirinya, leluhurnya, peziarahannya dan juga cintanya pada 'manusia', yang diawali dengan cintanya pada 'diri sendiri'. Maka tepat sekali kalau di halaman awal buku ini dia menulis: untuk saya, sakala baka dan surakarta hadiningrat.

Aku senang mendapat buku ini, Dhon. Aku akan meneruskan membaca puisi-puisi yang lain dalam buku ini. Dan tentu saja, nunggu buku yang lain darimu. Selamat ya.

Penulis: Muhammad Harya Ramdhoni

Desain Cover: Sunlie Thomas Alexander

Foto Cover: Eka Fendiaspara

Tata Letak: Ladang Art Studio

Penerbit: Ladang Publishing, Yogyakarta

Cetakan pertama: 2018

Isi: xii+118 halaman

Ukuran: 13X19 cm

ISBN: 978-602-1158-23-4

Buku ini aku terima dari penulisnya beberapa bulan yang lalu. Maafkanlah, buku ini sampai lecek kubawa ke mana-mana. Dan tragisnya tak juga kubaca satu puisi pun yang ada dalam buku ini. Lihat sampulnya yang sampai tergores-gores, karena kubawa ke Tanjungpinang, Batam, Padang, lalu terakhir kemarin Malang dan Surabaya. Duhai, saat menunggu pesawat yang membawaku ke Lampung itulah kubuka secara acak buku ini sampai pada halaman 51:

NYEKAR

: Mbah Kung R. Soetanto

Mbah Putri DRA. Koemini Ismari

sepenggal waktu membawa diri menuju tempat bermula. sebuah kota di bengawan dan kisah dua makam tak terukir dari batu pualam berwarna jingga. di sana terbaring jasad kakeknda dan nenekda. setia menimang diri dalam hening, dalam cinta tulus tak terbayar. "aku menjengukmu mbah kakung, mbah putri," kata lelaki muda dengan suasana hati gembira namun takzim. disimpan baik-baik tangisnya, mengingat kasih sayang dan kemanjaan kala balita. namun air matanya akhirnya titik. saat sadar jasad keduanya telah lama tergelar di dalam tanah. tiga puluh tahun bukan sebentar. sementara lelaki muda hanya punya segenggam doa. di sore hari seiring ia bergumam lirih,"selamat petang, solo. aku kekal mencintamu."

Solo, Jawa Tengah & Bangi, Malaysia, 4 & 17 Januari 2014

Aku masih mengulang-ulang puisi ini sampai siang ini saat aku menuliskannya di blog ini. Puisi, hmmm... sebenarnya aku tergelitik ketika menyebut tulisan ini sebagai puisi. Ini kayak bukan puisi. Sepertinya aku bisa menyebutnya juga sebagai prosa. Pertama-tama, lihat caranya menuliskannya. Dhoni tidak membuat bait-bait sajak. Dia menuliskannya dalam satu alenia panjang terdiri dari 12 kalimat. Sebagian di antaranya kalimat lengkap, memiliki subyek, predikat, obyek dan keterangan. Sebagian yang lain dia abaikan subyeknya, atau predikatnya.

Pun aku bisa melihat setting waktu dan tempat. Juga sebuah alur yang memberikan gambaran sebuah kisah. Judulnya sih Jawa banget: Nyekar. Berasal dari kata sekar. Menabur sekar di makam. Artinya mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal. Dan Dhoni menyebut dua orang yang dikunjunginya: Mbah Kakung R. Soetanto dan Mbah Putri DRA. Koemini Ismari. Dua orang dekatnya itu dikenangnya dalam Nyekar-nya.

Mengapa puisi ini langsung nanjap di hatiku saat aku membacanya di Bandara Juanda? Karena beberapa saat setelah rapatku di Malang, aku sempat mampir di Kediri, rumah bapak ibuku. Memang aku tidak ada waktu untuk nyekar ke makam mbah kakung dan putriku, tapi setiap datang ke rumah Kediri, wajah ibu dan seluruh rumah spontan membawaku pada mbah kakung dan putriku. Terlebih secara khusus saat aku ada di ruang makan, aku mengamati beberapa jenak foto keluarga: Mbah Kung dan Putri, lima anaknya termasuk ibuku saat masih berusia sekitar 7 tahun (sayang aku ndak motret foto jadul itu). Aku pun jadi merasa sangat rindu kembali pada Kediri, pada Kung dan Uti, juga seluruh kenangan bersama mereka saat aku masih kecil. Dan kurang ajarnya, jika rindu macam gitu, hidungku ini selalu jadi tombak cucukan. Jadi kecium-cium makanan-makanan masa lalu. Botok luntas yang pedes dimakan pakai peyek teri. Sambel pecel yang disiramkan pada nasi dan sayuran, dimakan saat masih nasi hangat dengan lauk kerupuk. Rujak cingur yang kenal warna hitam. Duhhh.... kurang ajar sungguh buku ini.

Iya sih, ingatan yang muncul akibat Nyekar ini memang bukan hening seperti Dhoni menuliskan penutupnya: Selamat petang, solo. aku kekal mencintamu. Disertai doa dan air mata. Puisi ini memunculkan 'aroma' kerinduanku yang memang didominasi hidung lalu berangsur ke lidah. Makanan-makanan yang pernah kukecap bersama Kung dan Uti-ku. Dan kalau sudah dua indera ini berkolaborasi, duhhh...

Siang ini aku mengulang-ulang lagi puisi 12 kalimat ini. Lalu secara cepat aku memindai lembar-lembar Sihir Lelaki Gunung. Dhoni memang sedang menuliskan dirinya! Lihat puisi-puisi dalam buku ini. Dia memisahkannya menjadi bagian-bagian: Sakala Baka, Isana dan Mataram, Kenangan yang Tersembunyi, dan Tentang Hidup. Lampung dan Jawa dia padukan dalam buku ini. Dua jalur leluhurnya itu dia lukiskan dalam kalimat-kalimat. Tentang Sakala Baka: "Tempat kebaikan dan kejahatan berseteru selama ribuan tahun." Tentang Isana dan Mataram: "Jalan keris dan berkubang darang adalah istiadat mereka!" Tentang Kenangan yang Tersembunyi: "Tak semua insan sanggup menyimpan dengan tenang setiap penggal kenangan." Dan Tentang Hidup... Ahaiii... Dhoni mengambilnya dari Gie: "Nasib terbaik adalaht idak pernah dilahirkan."

Dhoni tidak mampu menggambarkan seluruhnya tentang leluhur dan hidupnya, tapi tulisan-tulisan yang dia sebut sebagai puisi dalam buku ini menjadi upayanya untuk menghormati kehidupan, generasi sebelum dirinya, leluhurnya, peziarahannya dan juga cintanya pada 'manusia', yang diawali dengan cintanya pada 'diri sendiri'. Maka tepat sekali kalau di halaman awal buku ini dia menulis: untuk saya, sakala baka dan surakarta hadiningrat.

Aku senang mendapat buku ini, Dhon. Aku akan meneruskan membaca puisi-puisi yang lain dalam buku ini. Dan tentu saja, nunggu buku yang lain darimu. Selamat ya.

Sunday, April 29, 2018

Perjalanan Tanjungpinang-Batam (2): Mencari Hutan Mangrove

Mendatangi Pulau Bintan, khususnya Tanjungpinang, 28 - 30 April 2018 mengingatkan kami bahwa pulau ini sangat indah. Nah, yang membuat penasaran adalah pantai-pantainya yang konon sebagian masih dilindungi oleh mangrove. Maka pagi pertama tanggal 29 April di pulau ini, aku dan mas Hen browsing cari lokasi hutan mangrove yang terdekat. Waktu kami mepet sebelum dijemput Yuan dan Bang Ulu untuk mengeksplore Tanjung Pinang lebih jauh.

Kami pun ketemu satu tempat yang dekat menurut maps, di Panglima Bulang. Ndak sampai 10 menit katanya. Jadi kami ikuti saja petunjuk google map. Hmmm, ya kami sampai juga di lokasi tapi tak sesuai dengan harapan. Cukup indah untuk foto, kami masuk ke perkampungan penduduk, dan lewat jembatan-jembatan untuk sampai ke air yang dikelilingi mangrove. Tapi kami belum puas.

Besoknya, 30 April kami ulang lagi pencarian. Ketemu Hutan Mangrove Sei Carang. Itu pun setelah muter-muter karena peta yang kami pakai rupanya tidak up date lagi. Tanya sana sini kok tak banyak yang tahu. Ini agak aneh karena kami melihat ulasan di google menonjolkan hutan mangrove Sei Carang ini sebagai unggulan wisata Pulau Bintan.

Beberapa saat kemudian kami sampai di lokasi secara tidak sengaja. Kami menemukan situs bekas kerajaan, hmmm tidak terlalu terurus tapi masih terasa keindahannya. Kami masuk dan menemukan jembatan-jembatan kayu yang menerobos hutan mangrove. Sayangnya kayu-kayu itu sudah lapuk dan mangrove menutupinya sehingga kami tidak berani masuk lebih dalam lagi. Hanya foto di sekitarnya dan kemudian melihat lokasi-lokasi yang aman.

Dalam perjalanan balik ke hotel kami melihat penambangan, bekas penambangan dan juga lahan-lahan yang tak jelas peruntukannya.

Kami pun ketemu satu tempat yang dekat menurut maps, di Panglima Bulang. Ndak sampai 10 menit katanya. Jadi kami ikuti saja petunjuk google map. Hmmm, ya kami sampai juga di lokasi tapi tak sesuai dengan harapan. Cukup indah untuk foto, kami masuk ke perkampungan penduduk, dan lewat jembatan-jembatan untuk sampai ke air yang dikelilingi mangrove. Tapi kami belum puas.

Besoknya, 30 April kami ulang lagi pencarian. Ketemu Hutan Mangrove Sei Carang. Itu pun setelah muter-muter karena peta yang kami pakai rupanya tidak up date lagi. Tanya sana sini kok tak banyak yang tahu. Ini agak aneh karena kami melihat ulasan di google menonjolkan hutan mangrove Sei Carang ini sebagai unggulan wisata Pulau Bintan.

Beberapa saat kemudian kami sampai di lokasi secara tidak sengaja. Kami menemukan situs bekas kerajaan, hmmm tidak terlalu terurus tapi masih terasa keindahannya. Kami masuk dan menemukan jembatan-jembatan kayu yang menerobos hutan mangrove. Sayangnya kayu-kayu itu sudah lapuk dan mangrove menutupinya sehingga kami tidak berani masuk lebih dalam lagi. Hanya foto di sekitarnya dan kemudian melihat lokasi-lokasi yang aman.

Dalam perjalanan balik ke hotel kami melihat penambangan, bekas penambangan dan juga lahan-lahan yang tak jelas peruntukannya.

Saturday, April 28, 2018

Perjalanan Tanjungpinang-Batam (1): Langsung Menyeberang ke Tanjungpinang

Sembari makan, sekitar pukul 14.00 aku kontak Yuanda Isha, perempuan yang menulis buku Seribu Satu Puisi, dimana ada coretan sketsaku, bahwa bentar lagi akan otw pelabuhan. "Siap, mbak. Nanti kami jemput di pelabuhan."

Kami menggunakan kapal cepat Oceana dari PT. Pernas Baruna Jaya, seharga 65 ribu rupiah. Kapal yang nyaman, dan cepat. Sekitar 45 menit kemudian aku sudah sampai di Pelabuhan Tanjungpinang. Suasana yang berbeda dengan Batam walau hanya berjarak 45 menit. Begitu keluar pelabuhan, dari jauh tampak 'sosok' Yuanda melambai-lambai. Astaga, kurus amat perempuan ini. Yah, ini pertama kali aku berjumpa dengan penulis ini, dan tidak menyangka sama sekali kalau dia sekurus itu.

Bang Ulu sudah menunggu di mobil siap menemani kami. "Kita mencari penginapan dulu, atau ngopi dulu. Kita santai saja." Ya, kami ikut saja rencana mereka. Mencari penginapan pada hari Sabtu di Tanjungpinang bukan hal yang mudah. Rata-rata full booked, sampai kemudian kami mendapatkan Kaputra Hotel, di tengah kota. Ngopi di pinggir pantai jangan terlewatkan. Plus bakwan goreng dengan udang segar di tengahnya. Dan rupanya, bang Ulu suami Yuanda ini sudah memikirkan akan meminjami kami motor Nmax mereka yang baru. Huhuhu... Jadilah. Saat magrip, mereka balik, aku dan mas Hen pun merancang perjalanan malam di Tanjungpinang. Yuan dan suaminya meyakinkan kami bahwa Tanjungpinang aman untuk dijelajahi.

Malam itu kami menikmati ikan bakar di Taman Tepi Laut, dekat dengan Gedung Gonggong, Taman Laman Boenda. Juga satenya yang josss.... Tempatnya tak jauh dari pelabuhan, dan menjadi tempat ngumpul orang Tanjungpinang. Apalagi pas Malam Minggu.

Kenyang, kami lanjut berputar-putar kota. Asli, berputar-putar, karena kami rupanya kembali lagi di jalan yang itu, lalu ke situ lagi... Hehehe... terpaksa buka GPS. Nah, lalu kami ke Jembatan Dompak, jembatan yang menghubungkan Tanjungpinang ke pusat pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau. Tempat nongkrong juga. Banyak orang duduk-duduk di jembatan ini dan menikmati malam.

Hampir tengah malam, capek muter-muter kami balik ke Kaputra Hotel, membeli dulu mi goreng samping hotel, dan menikmati kamar kami yang nyaman setelah mandi bersih dan nyikat mi goreng yang rupanya sangat enakkkk.... wah.

Thursday, April 26, 2018

Novel Alexander GB: Kampung Tomo

Judul buku: Kampung Tomo

Penulis: Alexander GB

Desain cover dan tata letak: Devin Nodestyo

Cetakan pertama: Januari 2018

Penerbit: Lampung Literature

ISBN: 9786021419144

Aku mendapatkan buku ini pada minggu ketiga bulan Januari tahun ini. Ini menjadi buku terakhir yang kubaca setelah buku Yulizar Fadli dan Devin Nodestyo. Aku membawa buku bersampul biru ini pada masa cutiku bulan Maret lalu di Bali. Satu-satunya buku yang kubawa untuk berangkat liburan (saat pulang aku membawa 10-an buku tambahan yang kubeli atau yang kudapat sebagai hadiah).

Memulai membacanya saat aku sedang di bandara untuk menunggu penerbangan ke Jakarta maupun ke Bali. Tapi benar-benar kudapatkan 'rasa' saat aku membacanya di pesisir Karang Asem, tempat yang bertolak belakang dari setting Ulubelu yang digunakan oleh GB dalam buku ini.

"Sepertinya mereka tidak terlalu mengharapkan kehadiran saya di rumah ini. Saya teringat Mbah Putri yang selama saya di Ulubelu kerap mengunjungi saya. Istri Bapak meski sejauh ini menunjukkan sikap yang baik, khususnya jika ada paman dan bibi, tentu saya tidak keberatan ia tetap tinggal di rumah ini. Meski saya masih enggan untuk memanggilnya ibu."

Tersandung di paragraf terakhir halaman 79 itu aku mengulang pembacaan dari awal secara cepat. Aku pun mulai ngeh masuk dalam cerita GB. Seolah aku mengiringi si Tomo, tokoh 'saya' yang ada dalam cerita ini. Merasai si Tomo yang 'antara ada dan tiada' di kampung kelahirannya itu, lalu ikut menemani memikirkan hal-hal praktis sebagai solusi atas kematian bapaknya.

Walau bagian endingnya tak terlalu kusuka karena membuatku bingung, aku tidak terganggu GB memutuskan membuat ending semacam itu. Ending itu membuatku berpikir soal 'fana dan maya'. Nah, nah, kalian harus membayangkan aku membaca buku ini di sebuah perkampungan nun di Karang Asem sana sedang dalam persiapan Nyepi. Jadi cocok cucoklah. Mengapa soal fana dan maya yang menyentak? Hmmm.... susah menjelaskannya. Baca saja alenia terakhir ini (hal, 200):

"Ketika saya mendongak, kelelawar membentuk garis melengkung di langit Ulubelu. Saya mendengar ceracaunya. Saya mendengar banyak suara lain, saling tindih, sebagian suara itu terus menggumamkan nama saya. Sosok-sosok yang tadi menampakkan diri telah pergi, yang tersisa hanya gema suara-suara mereka dan kabut yang menyelimuti rerumputan. Lalu datang cahaya dari barat yang menyilaukan, lantas melemparkan tubuh saya ke suatu tempat - seperti jalanan yang diapit bangunan-bangunan tinggi dan menyebarkan bau belerang."

Huhuhu... orang Ulubelu ini. Thanks, ya, B. Kupikir buku ini bisa diteruskan menjadi buku kedua dan ketiga. Aku pasti suka hati membacanya. Ingat Ulubelu dengan tanahnya, masyarakatnya, masalah-masalahnya.... ah kau lebih tahulah soal itu, bahwa itu semua harus disuarakan. Selamat atas buku ini.

Residensi Menulis yang Gagal (7): Memang Gagal

18 Maret

Hari terakhir di Wawa Wewe kami mesti bangun pagi-pagi sekali. Kami sudah memesan taksi full

day, dijemput pukul 08.00. Sarapan yang tidak terlalu ternikmati. Pilihan roti

dan telur dan jus jeruk, lalu buru-buru ke mobil. Packing sudah kulakukan

dengan supercepat saat aku bangun pada 06.00 tadi.

Tujuan pertama ke Pasar Sokawati mencari keranjang. Selanjutnya ke Mall Denpasar untuk mencari bumbu-bumbu khas Indonesia dan makan siang. Lalu pkl 15 aku diantar ke

bandara. Untuk kembali ke Lampung. Cuaca yang buruk tapi lebih buruk pikiran-pikiranku.

Aku berpikir soal perjalananku ini. Di awal aku pikir ini waktu yang tepat untuk menuliskan : Pencarian Cinta. Huhuhu. Tapi ternyata perjalanan ini memang tepat supaya aku mengalami beberapa hal santai yang mengalir di sepanjang Karangasem. Soal penulisan memang gagal total. Tapi minimal aku menuliskan sesuatu di blog dari catatanku ini. Beberapa hal lain yang tak mampu kutuliskan tersimpan rapi dalam hatiku.

Residensi Menulis yang Gagal (6): Nyepi - Kematian

17 Maret

Pagi-pagi, terlalu pagi, aku bangun sekitar jam 2 dini hari. Melek beberapa saat,

tertidur lagi menjelang subuh, dan bangun sangat telat. Hari ini hari nyepi.

Kami tak boleh kemana-mana pada hari ini. Jadi aku juga tidak ingin ke

mana-mana. Usai membersihkan diri, aku membaca Cantik itu Luka. Sarapan jam

09.00 dengan roti bakar dan telur ceplok. Baca lagi. Tidur sebentar. Baca lagi.

Tidur lagi. Baca lagi… hahhaa… pukul 016.15 baru makan lagi pesan ke kantin.

Makan siang yang telat itu aku order: nasi dengan vegetables

curry, fried fish dan tofu, serta mi goreng dengan sayuran. Itulah makan siang

merangkap makan malam yang super lengkap. Ditambah dengan jus jeruk dan kopi.

Satu hal yang aku tak bisa lanjutkan sebagai perbincangan lisan: Yuli, siapkah kau pada kematian?

Aku terdiam. Bibirku bilang, aku tak mau membahas tentang hal ini. Lalu bibirku bercerita tentang kematian si anu, si ani, si ano... dan lain-lain. Bukan tentang kematianku. Aku tak mampu bicara tentang kematianku sendiri karena aku masih ketakutan, aku masih tak siap. Ada beberapa hal yang masih ingin kukerjakan dengan tubuh Yuli seperti ini. Aku harus mengejar waktu supaya semua mampu kubereskan sebagai Yuli. Aku bernafas panjang beberapa kali. Ingat gelenyar yang muncul pada tubuhku saat pesawatku turbulensi hebat dalam perjalanan Jakarta - Denpasar. Inget betapa aku mencengkeram pinggang Albert saat diboncengnya dengan kecepatan tinggi mengejar jam misa. Atau, betapa aku berdebar-debar saat hujan deras angin badai. Ohhh... aku berharap masih punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas Yuli.

Pikiran-pikiran tentang kematian ini kubawa ke tempat tidur, ke dalam kegelapan dan kesunyian Nyepi.

Tuesday, April 24, 2018

Residensi Menulis yang Gagal (5): Ogoh-ogoh yang Menyesatkan

16 Maret 2018

Aku bangun pagi dengan perasaan tenang. Juga suasana sangat

tenang. Ke wc, cuci muka, ganti baju, aku turun ke pantai. Semburat cahaya

matahari sudah tampak di timur. Oranye, kemerahan, kekuningan. Wah. Dan ombak,

nyaris tak ada ombak. Nyaris tak ada suara ombak berdebur. Sesekali saja ada

ombak yang pecah tapi secara umum, mereka sangat tenang. Suara burung di atas

pohon dekat kolam begitu meriah. Aku mulai menangkap hal-hal detail dalam

pandanganku. Bebatuan yang mengkilat kuning disepuh matahari. Ikan-ikan…

memanjat eh melonjat ke batu, lalu meloncat lagi ke air, kemudian meloncat

lagi. Menjauh saat aku dekati, tapi selalu ada yang meloncat, meloncat… selain

aku ada burung, berparuh panjang berkaki panjang mengikuti pergerakan

ikan-ikan. Sekali waktu kulihap, hap… burung itu mendapatkan satu ikan di

paruhnya. Aku sempat terperanjat. Apakah ikan-ikan itu meloncat ke bebatuan

sebagai sarapan burung? Tapi kalau tidak ada perilaku seperti itu, burung itu

makan apa?

Batu-batu segala warna ada di pantai ini. Aku terpesona

dengan bentuk-bentuk batunya, lonjong, bulat, kotak, panjang… halus, sempurna.

Mereka dibentuk dengan baik oleh pembentuknya. Air laut? Gesekan dengan batu

lain? Ahai. Air sangat tenang dan bening. Aku bisa melihat dengan jelas bebatuan

di bawah air. Sangat jernih. Sangat jelas.

Satu poin yang kudapat dalam jalan pagiku ini: aku tidak

boleh lagi mengijinkan amarahku menguasai diriku. Tapi aku tidak boleh lagi membiarkan rasa

marah datang dan menghajarku. Membuatku hanya dibungkus emosi.

Aku merenungkan hal ini sepanjang jalan. Menginjak bebatuan

yang goyang. Pasir hitam. Batuan yang besar dan padat. Melihat air jernih yang

memantulkan keindahan-keindahan. Ohh, aku ingin mengingatnya. Yuli, jangan

marah lagi. Jangan lagi membiarkan rasa marah menguasai.

Aku sarapan dengan roti bakar dan telur rebus plus jus lemon

tanpa gula. Aku selalu minta bonus madu yang kuminum setelah kuhabiskan

sarapanku. Satu telur rebus cepat masuk ke perutku, sedang yang satu lagi (kami

mendapat jatah dua telur) kubawa ke kamar, rencanaku untuk makan siang.

Partnerku mengatakan sudah memesan motor kalau aku mau bisa ikut

dia jalan. Niat awal adalah pergi salon untuk potong rambut, lalu berjalan

sekitar seraya. Tapi kemudian yang kami lakukan berdua adalah menyusuri

sepanjang pantai hingga ke Amlapura, lalu balik lewat jalan utama propinsi.

Hujan deras datang ketika kami sampai di sebuah tempat indah dekat sawah saat

kami usai menikmati popmi dan degan, sebelum Culik. Itu sudah sangat dekat,

tapi kami yang sudah basah kuyup malah nyasar sekitar 4 km. Mestinya kami belok

kanan setelah sampai Culik, tapi kami terus hingga bertemu pantai di sebelah

kanan. Itu jelas salah, karena harusnya pantai di sebelah kiri. Huhuhu. Kami

jalan terlalu ke barat.

Kami memastikan bertanya dua kali karena kami salah belok

juga setelah bertanya satu kali.

Culik adalah desa yang akan kami datangi sore nanti untuk

perayaan ogoh-ogoh. Waktu sangat mepet. Ketika sampai di penginapan, hujan

deras kembali. Kami mandi dang anti baju kering. Menunggu dengan membaca hingga

hujan berhenti, tepat pukul 15.30. kabarnya ogoh-ogoh akan dimulai dengan doa

pukul 4.00. ini yang bikin greget ketika kami mendapatkan informasi yang

berbeda-beda soal lokasi doa arah arakan ogoh-ogoh dan juga tempat pembakaran

ogoh-ogoh. Ada yang bilang lokasi doa di Amed, lalu berjalan ke Culik untuk dibakar di sana. Ada yang bilang dibakar di Amed. Ada yang lain bilang dari Culik di bawa ke Amed lalu ngumpul di Culik

lagi. Ahai.

Saat malam setelah kami selesai terlibat dalam doa di Culik,

diselingin makan bakso lalu melihat ogoh-ogoh, di perjalanan kembali ke tempat

nginap kami baru ngeh kalau acara serupa juga dikerjakan di Culik dan juga di Amed. Dua tempat. Dua acara yang sama. Huhuhu.

Kami tertawa menyadari hal itu. Sekaligus bertanya-tanya

kenapa orang-orang yang kami tanyai tidak clear memberikan info soal itu.

Hahaha… astaga.

Thursday, April 12, 2018

Residensi Menulis yang Gagal (4): Hari yang Santai

15 Maret 2018

Pagi di hari ini aku bangun dengan santai. Tanpa cuci muka langsung lari ke pantai. Njebur dulu ke laut, sebatas mata kaki

saja. Jalan sepanjang pantai ke kanan dan kekiri, menyentuh air, batu, matahari... ooo... surga, surga di Pulau Dewata.

Setelah puas aku duduk di kursi teras menuliskan sesuatu di

halaman ini. Menyelesaikan satu halaman, kuselang seling dengan membaca, minum. Sekitar jam 9 aku beranjak ke pantry. Makan pagi yang kupilih roti dan telur ceplok. Itu sangat cukup

plus jus lemon tanpa gula.

Partnerku bilang kalau dia sudah pesan motor untuk besok saat

upacara ogoh-ogoh di Desa Culik besok. Dan dia juga sudah pesan motor untuk ke Lempuyang

hari ini. Dia ingin jalan ke sana dan kalau aku berminat, dia menawariku untuk ikut.

Tanpa pikir panjang aku menolak tawaran it. Aku sama sekali tidak berminat untuk jalan. Jadi setelah

dia pergi, aku membaca saja, meneruskan Kampung Tomo, lalu berlanjut ke Cantik itu Luka dari Eka Kurniawan. Sekali membuka halaman pertama, aku tak bisa berhenti dari buku ini. Tak bisa lepas.

Makan siang, kami pesan makan siang di restoran hotel. Tempe kari.

Lezattt… tambah cap cay kuah. Ohya, makanan di Wawa Wewe ini dibuat secara

mendadak segera setelah kita pesan. Jadi sangat segar. Enak. Panas.

Obrolan sana sini pasti muncul tapi sepanjang siang sisanya kuhabiskan lagi dengan membaca Eka. Sore mencebur lagi ke pantai sebelum mandi. Hari hari yang

santai semacam ini harus benar-benar kunikmati. Sore acara membaca ini berseling dengan buah-buahan musiman dari Indonesia, duku, blimbing,

manggis sambil ngobrol terputus-putus.

Kalimat-kalimat terputus. Cerita yang menggantung.

Aku tidak terlalu memikirkan hal-hal itu saat kejadian. Tapi seusai obrolah, aku sering menyesal dengan percakapan yang tak selesai macam itu. Ah, ada apa denganku?

Kecenderungan seperti ini kurasakan juga dengan orang-orang lain. Begitu

takutnyakah diriku untuk masuk lebih dalam? Terjun dalam kedalaman? Aku seperti

orang yang tidak bebas. Seperti orang yang terpenjara oleh pikiran sendiri,

hati sendiri… aku hanya tersenyum tanpa makna. Rasanya jadi kayak oon sekali. Sesekali aku bercerita

tentang suatu hal, tapi aku juga tak menuntaskannya sebagai cerita yang utuh.

Ketika ada obrolan tentang kematian, Nepal ... pikiranku malah pada: bagaimana supaya aku cepat pergi ke kasur, tidur, diem. Atau

melakukan sesuatu sendirian. Tak harus menanggapi hal-hal semacam itu. Merasa

itu bukan urusanku. Ladalah. Segitu egoisnya kah aku?

Suatu titik ketika aku tak lagi bisa menahan, memang itu benar-benar kulakukan. Aku

memutuskan percakapan, masuk kamar, membersihkan diri, naik ke kasur.

Membaca pesan-pesan di wa dan sms selintas-selintas tanpa minat untuk membalas, lalu melanjutkan bacaan dari Eka Kurniawan. Hanya beberapa saat, lalu mematikan lampu baca dan tidur.

Malam ini begitu tenang. Ombak nyaris tidak terdengar. Atau

telingaku sudah terbiasa?

Friday, April 06, 2018

Residensi Penulis yang Gagal (3): Memulai dengan Semangat

14 Maret 2018

|

| Meja kerja untuk beberapa hari. Keren. |

Sebelum aku tidur di hari pertama di Amed, aku yakin pada tengah malam pasti terbangun. Dan itu memang

terjadi. Terbangun beberapa saat untuk kencing lalu tidur lagi dengan sukses sampai sekitar

jam 4.30. Hujan deras di luar. Bunyi ombak berdebur bercampur dengan hujan yang menghantam genteng. Aku membuka tirai kamar yang menghadap ke

pantai, mematikan semua lampu, gelap dan menikmati suara hujan bercampur ombak. Setengah

tidur, setengah melek.

Bangun dengan ogah pada pukul 7 karena kebelet. Kulanjutkan

dengan mandi sekalian mengingat malam kemarin tidak mandi. Mandi bersih, keramas, ganti

baju. Segar nian.

Buka laptop lagi dunk. Mendengarkan music Anji yang

romantic, dan mengetik lagi beberapa kalimat. Aku lihat di luar masih gerimis.

Sayang sekali. Kamar ini menghadap ke Utara. Timur di sebelah kanan. Kalau cuaca bagus pasti aku bisa

melihat matahari terbit di kanan sana. Tapi toh tak masalah. Aku tetap bisa

menikmati pagi.

Sarapan yang ditawarkan hotel pukul 7.30 – 10.00 dengan

pilihan menu. Aku pilih Pisang goreng. Jus lemon tanpa gula. Kopi pahit. Itu

sangat cukup untuk pagiku. Saat sarapan ada pesan masuk dari Kyai Faizi. Dia ini

seorang kyai dari Guluk-guluk Madura yang beberapa waktu mampir ke Lampung saat

dia akan ke Jamnas Bismania di Sari Ringgung. Dia memastikan bahwa aku tak

masalah dicantumkan nama dalam postingan dia. Mungkin dia kuatir aku akan

keberatan kalau namaku digunakan. Padahal aku tak ada masalah apa pun soal

itu. Jadi aku jawab: tak masalah kyai. Silakan saja. Sekaligus aku kabari kalau

fbku sedang tidak aktif selama beberapa hari ini karena sedang menyepi di Karangasem.

|

| Bagian akhir dari melasti. |

Nah, kabar dari parnertku bahwa dia akan datang lebih awal 30 menit.

Pesawatnya sudah siap berangkat saat kontak aku. Jadi aku telpon Kadek, si sopir

untuk stand by lebih awal. Itu kabar yang baik karena kami akan punya waktu

lebih lama untuk jalan dengan Kadek ke suatu tempat di sekitar Karangasem.

Sip.

Sembari menunggu ah tidak, aku tak harus menunggu. Jadi aku

melakukan rencanaku untuk Bali. Menulis lagi, mengetik. Residensi menulis lho. Jadi ya harus menulis dong. Hehehe. Harian ini akan menjadi

calon tulisan panjang yang bisa dibuat menjadi satu buku. Tapi pekerjaanku

untuk menyelesaikan tulisan Krakatau sangat harus dikejar. Dengan demikian

poyek itu bisa selesai dalam beberapa hari. Tulisan Krakatau bisa kupilih

karena tulisan ini lebih santai dibanding dengan pr lain.

Makan siang kurencanakan aku keluar dari hotel, berjalan ke arah mini

mart Buana, jalan hanya beberapa menit sudah bertemu. Pas di pertigaan jalan

aku meliht ada warung yang menuliskan menu gado-gado di bagian depan. Kembali

dari mini mart aku masuk ke warung itu. Orang-orang di seberang jalan berteriak

kalau warung itu tutup. Katanya yang ngelola sedang pulang kampong. Oke deh.

Aku pun jalan terus, sampai ketemu warung lagi. Aku bertanya

makanan apa yang mereka sediakan. Seorang ibu muda yang sedang duduk merapikan

bunga-bunga mengatakan kalau mereka tak punya makanan. Aku bertanya lagi di mana

kalau ingin beli nasi campur khas Bali. Dia bilang agak jauh, terserah ke kanan

atau ke kiri arahnya bakal ada nasi campur di jual di pinggir jalan. Bukan agak

jauh, tapi jauh.

Jadi aku membatalkan keinginan makan di luar hotel. Aku

sudah membeli roti isi coklat, memakannya sambil jalan kembali ke hotel, dan

membayangkan ingin makan apa nanti.

Dua roti amblas di perut. Aku ambil buku, dan… tertidur.

Hehehe… bagus sekali hidup seperti ini. Bangun pukl 2 aku dengan ogah ke kantin

hotel. Serampangan memesan nasi putih, tahu dan tempe goreng, serta sambel.

Dengan enggan melihat sepiring nasi itu ketika disodorkan ke meja depan kamar.

Tapi begitu aku merasakan sambelnya, sambel bali yang tidak pedas, dengan cabe

dan bawang yang dipotong-potong, wihhh… enak. Jadilah semuanya habis tandas tak

tersisa. Nikmat juga.

Seorang ibu yang duduk di pondok dekat pantai menawarkan

jasa pijat. Kayaknya menarik juga, tapi tidak sekarang ya. Usai makan aku ambil novel GB, Kampung Tomo, dan

mulai membaca. Buku ini sudah ada di tanganku beberapa minggu, kukira sebulan

lebih, tapi aku belum sempat membacanya. Ini saat yang tepat untuk membaca,

tempat yang tepat dan waktu yang tepat.

Sopir yang menjemput partnerku dari bandara akan menemani

sebentar kalau kami ingin pergi. Rencana ke Pura Lempuyang kami batalkan karena

sudah sore, beralih ke perayaan melasti di pantai Amed. Sayangnya begitu sampai sana orang-orang yang

merayakan melasti sudah bubar. Toh kami dapat sisa-sisanya. Pawai sedikit,

music sedikit, bekas sesaji dll.

Makan malam dengan nasi campur bali seharga 10 ribu yang

kata kata partnerku terlalu banyak mengandung CO2 yang tercampur di dalamnya.

Huhuhu… dasar bule. Ndak doyan makanan enak. Hehehe...

Subscribe to:

Posts (Atom)